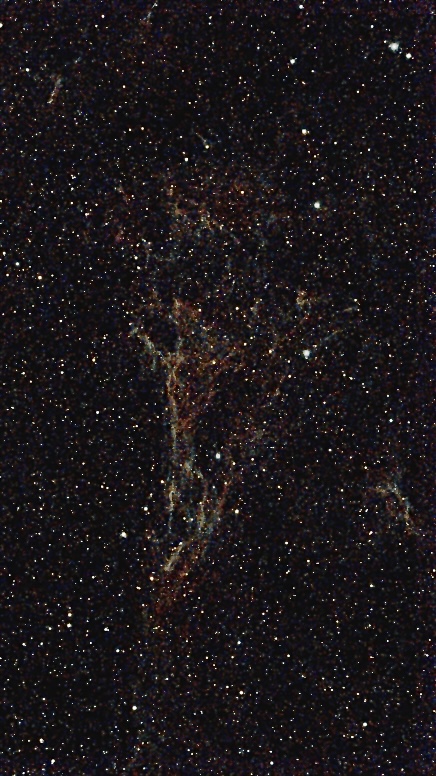

1、はくちょう座ループ(Cygnus Loop) =網状星雲+他多数

Sh2-103=NGC6960/C34+NGC6995(C33)+他多数

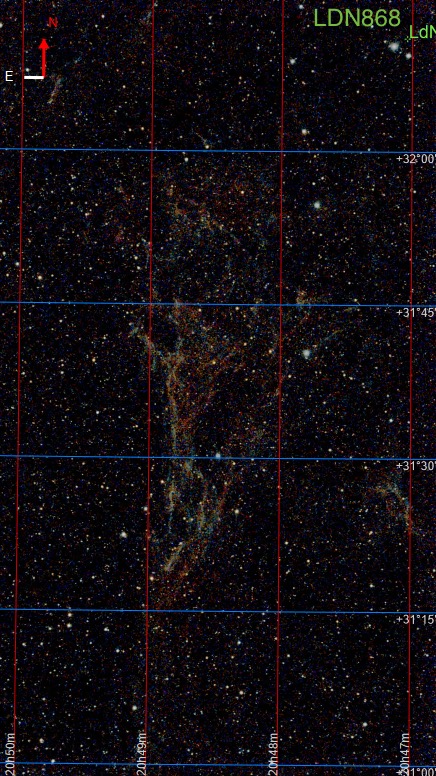

2、Pickering’s Triangle(ピッカリングの三角形) by SeestarS50 4Kモード

2025年8月22日、ベランダにて

FMA135+ASI585MC+CBP+SA-GTi+ASIAIR

(ガイド)SV165+ASI120MM

SiriL1.4β3にて、トリミング、逆畳み込み、背景補正・AIディノイズ(GraXpert)、アストロメトリ、SPCC、StarNet Star Removal、各GHSでストレッチ、彩度補正、再合成

はくちょう座ループ(Sh2-103)は、数万年前の超新星爆発の残骸、今なお秒速100km以上でガスが広がっているという。ループ全体は満月の45倍の拡がりを持つとのこと。観測初期の段階で、各部分別々に発見されナンバーリングや愛称が付いたが、やがて1つの超新星爆発の残骸(SNR)ということがわかったらしい。全ての部分がナンバーリングされている訳でも無く、天文ファンが好むところは、東西網状星雲やピッカリングの三角形などの愛称で呼ばれている。また全体を網状星雲と呼んでいるものも多く見かける。

昨年も撮っています。ちょっと上達しました。

本番は、SVBONYのSV220フィルターを使って観望と思っているのですが、グリーンハンドらしく使い慣れたCBPフィルターで撮ってみました。口径3cmのFMA135で撮っているのでキリッとした画像ではありませんが、私の腕を考えると上等に撮れました(^^;/ SiriLのアノテーション画面を見てこの領域の理解も深まったような気がします。

参考資料)網状星雲 - Wikipedia、Cygnus Loop - Wikipedia

2、Pickering’s Triangle(ピッカリングの三角形)

はくちょう座ループ中央部(位置は1のアノテーション画像を参照)

2025年8月21日、SeestarS50、EQモード、30秒露光、4Kモード

AIディノイズ・調整。まあ撮って出しに近い

1のはくちょう座ループ全体観望の前哨戦。有名だがナンバリングされていないピッカリングの三角形はどんなのと興味津々で。暗闇の中で見るライブ画面は、はっきりしないけど神秘的で、そうなのかとかなりの時間見ていました。

幸せだったのはここまで(^^;

画像処理は難航。色々試しましたが、SiriL1.4β3でプレートソルブが成功しない。したがって、SPCCがかけられない。元のFitsファイルはプレートソルブ済みなんですが???PCCでやってみても思うようにいきませんでした。

なお、ピッカリングの三角形はナンバリングされていないので、導入はSkyAtlasの画面で位置を決めて行いました。解説はWikipediaの「網状星雲」の項目を参照ください。1のところにリンクあります。

取り敢えずSiriLで処理した画像晒しときます。

それで写真アプリでも、これが一番マシでした(^^;精進しますm(_ _)m

3、追加:SVBONYのDBPフィルターSV220によるテスト観望の結果

2025年8月26日、機材は1と同じ。CBPをSV220に交換。3分露光20枚のライブスタック。ヒストグラムをかなり調整した撮ってだし。

空の状態が悪く、観望時間も足りてないですが晒しておきます。

参考ブログ